CMYKとは?

「CMYK」とは、プロセスカラーとも呼ばれ、紙などの印刷物に使われる表現方法です。

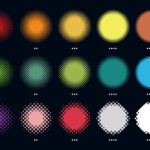

CMYKの“CMY”は、「Cyan(シアン)」「Magenta(マゼンタ)」「Yellow(イエロー)」の色の三原色です。

これらは、混ぜれば混ぜるほどに色が暗くなり、黒色に近づいていくことから、「減法混色」とも呼ばれます。

CMYKとは?

CMYKとは、紙などの印刷物に使われる表現方法でプロセスカラーとも呼ばれます。

CMYKの“CMY”は、「Cyan(シアン)」「Magenta(マゼンタ)」「Yellow(イエロー)」の色の三原色です。

これらは、混ぜれば混ぜるほどに色が暗くなり、黒色に近づいていくことから、「減法混色」とも呼ばれます。

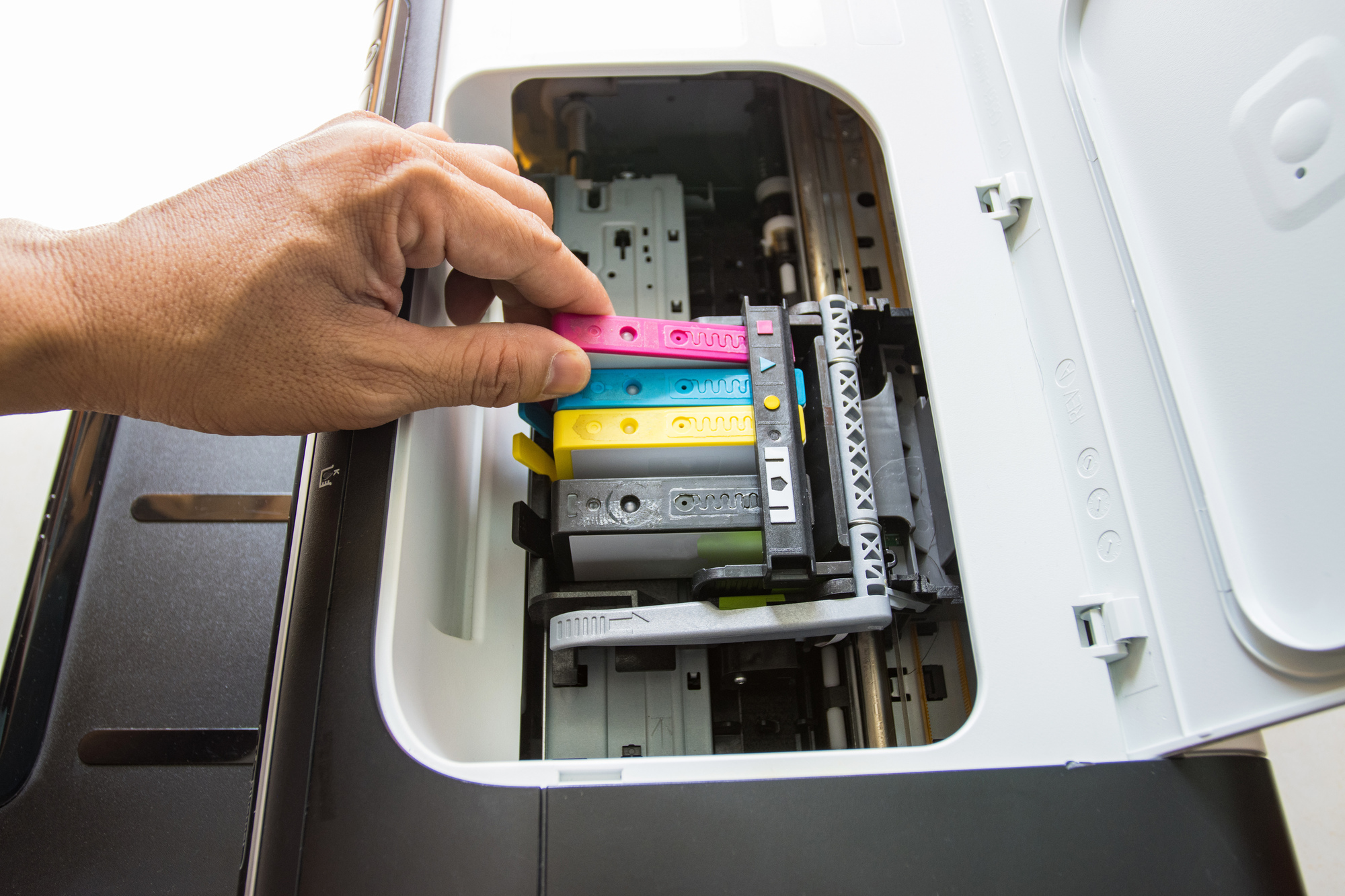

しかしながら、そうとは言いつつも、実際には混ぜれば混ぜるほど濁った灰色になっていくだけで、一般的に想像できる黒色にはなりません。そのため、プロセスカラーでは黒の部分を引き締めるために、CMYにKey plate(キープレート:黒、墨)のインキを加えた4色を使ってフルカラーを表現しています。つまり、インキによる色の表現は基本的にCMYKであり、カラー印刷する場合はCMYKが標準色となります。近年では、CMYKにさらにインクを追加した5色、6色プリンタも存在しますが、基本的にはプリンターで出力する際には、家庭用も業務用も同様にCMYKで色を再現しています。

なお、CMYKのKを日本語の黒(Kuro)や英語のBlackの略であると認識している方も多いようですが、そうではありません。先ほどもお伝えしましたように正しくは、Key plate(キープレート)の頭文字を取ったものです。キープレートとは、印刷物の輪郭や罫線、文字など細部を表現するために使われていた版のことです。その版には黒色を使用していたということから、Kが黒を表すようになったとされています。

このほか、印刷において黒色を表現する際に「リッチブラック」と呼ばれる設定を用いることもあります。リッチブラックはK(墨)インキにCMYインキを掛け合わせて作成する黒のことで、深みのある美しい黒に仕上がるのが特徴です。

また印刷物の色は、各インキの濃度(どのように配分するかの割合)によって決まります。そしてその濃度は0~100%の数値で表され、数値が小さければ小さいほど薄く、大きければ大きいほど濃く表現できます。

ただし、CMYKで同じ数値を指定しても、用紙や印刷機、湿度などの環境の違いによって出力される色が微妙に異なる可能性もあります。そのため、ポスターやチラシなどの印刷をする際に、色合いを厳密に追求したいという場合には、イメージしていた色と相違が無いように、本印刷の前に印刷状態の確認をおこなう「色校正」を活用して確認しておくことが大切です。

CMYKとRGBの違い

CMYKとRGBは、どちらも色を表す言葉ですが、再現できる領域が異なります。

RGBとは、光の三原色「Red(レッド)」「Green(グリーン)」「Blue(ブルー)」 のことです。パソコンのモニターやデジカメ、スキャナなどは、このRGBカラーで色が表現されています。

これらは混ぜれば混ぜるほど色が明るくなり、白色になります。そのことから「加法混色」とも呼ばれています。

皆さんは、パソコンなどでさまざまなデザインを作成し、実際に印刷してみると色のイメージが異なり、困ってしまったという経験はありませんか。というのも、パソコンの画面上と実際紙に印刷した印刷物とで色の印象が異なる原因は、色を表現するための要素が違うことにあります。パソコンやタブレット、スマートフォンなどのディスプレイ上で使われる色が「RGB」なのに対して、印刷物に使われる色は「CMYK」であり、表現する仕組みが異なっています。そのため、モニターで見ていたRGBの色とCMYKで印刷された色とでは違いが出てしまうのです。

RGBに関する詳しい内容は「RGBとは?」をご覧ください。

ではなぜRGBからCMYKへ印刷時に変換されるの?

パソコンやタブレットなど、光を使用した場合の色は、RGBでの表現が可能です。そのまま、RGBで印刷できれば色の違いも発生しないのでは?と思う方もいらっしゃることでしょう。しかしながら、紙に印刷する際には、光ではなくCMYKの4種類のインキで表現されることから、印刷データも実際のインキに合わせる為に、RGBからCMYKへ変換しなければならないのです。

そして、CMYKはRGBより表現できる色が少なく、モニター上で見えている鮮やかな色は、CMYKのインキでは表現できません。したがって、パソコンで作成したRGBのデータをそのまま印刷会社に入稿しても、モニターで見えているとおりの色には仕上がらないので注意が必要です。もしも、RGBのデータを特に加工せずそのまま紙に印刷した場合、一般的には若干くすんだ感じの色になります。

RGBからCMYKへの変換方法

たとえば、Adobe IllustratorやAdobe Photoshopなどのようなデザインソフトでデータを作成する場合、まずは初期設定のカラーモードをCMYKに変換しておく必要があります。先ほどもお伝えしましたように、RGBで作成している場合は、印刷会社へ入稿する前に、CMYKに変換しておかなければなりません。IllustratorやPhotoshopでは、変換が可能ですので、事前にチェックしておきましょう。

「イメージ」→メニューの中の「モード」を選択→「CMYKカラー」を選択

ただし、上記のようにRGBからCMYKへ変換した場合、その後再度CMYKからRGBへ変換したとしても、元の鮮やかな色合いには戻りません。したがって、CMYKへ変換をする場合は、元データのバックアップをとってから作業すると良いでしょう。

また変換前に、プレビューから色合いを確認する方法もあります。

「表示」→校正設定のメニューを選択→「作業用CMYK」にチェックを入れる→再度「表示」のタブに戻り「色の校正」を選択

この手順により、プレビュー表示が可能です。

繰り返しになりますが、基本的にはデータ入稿前にRGBからCMYKに変換しておく必要がありますが、印刷会社によってはCMYKへの変換を代行してくれる場合もあります。また、通常の印刷とは異なる発色のインキを使用したり、デジタル処理によってRGBをCMYKに変換する印刷機を使用することで、くすまない色での印刷も可能となります。そのため、RGBのままで印刷できるかどうかは、事前に印刷会社に問い合わせておくと良いでしょう。

なお、大倉印刷ではRGBからCMYKへの変換代行をしております。お気軽にお申し付けくださいませ。

CMYKで表現できない色とは?特色を使うことで表現可能な色が広がる

再三お伝えしていますように、CMYKは、RGBよりも再現できる色の幅が狭いとされています。CMYKは、色を混ぜれば混ぜるほど暗くなるため、特に鮮やかな色や薄い色の表現が難しくなってしまいます。

CMYKで表現できない色

CMYKでは、以下のような色が表現できません。

・白色/金色/銀色のようなメタリックカラー

・蛍光色(ネオンカラー)

・パステルカラー

このことから、印刷をすることを前提としたデータを作成する場合には、CMYKで表現可能な色をあらかじめ考慮しておく必要があります。

特色を使うことで表現可能な色が広がる

CMYKで表現できない色があることはわかりましたが、「企業のコーポレートカラーが指定されている」ケースや「CMYKの4色フルカラーでは再現できない色を使用したい」という場合にはどうしたら良いのでしょうか。その場合は、CMYKにプラスして、「特色(スポットカラー)」を使用するという方法があります。

特色とは、CMYKでは再現できない色を表現するために、特別に調合されたインキのことです。CMYKでは4つの色を掛け合わせて色を再現していますが、特色はあらかじめ使いたい色のために調合された、単色インキを使用するのです。

特色のメリット

・色が安定しており、再現度に優れている

・メタリックカラー(白・金・銀)や蛍光色、パステルカラーなども印刷可能

・明るい色をきれいに表現できる

・色見本帳で色を確認できることから、確実かつスムーズに指定できる

特色のデメリット

・CMYKよりも割高

特色に関する詳しい内容は「特色とは?」をご覧ください。

まとめ

CMYKは、Cyan(シアン)、Magenta(マゼンタ)、Yellow(イエロー)、Key plate(キープレート:黒)を使用した印刷の色の表現方法のことでした。

CMYKとRGBは、どちらも色を表現するものではありますが、表現する仕組みが異なっており、紙などに印刷する際にはCMYKでデータを作成することが基本となります。印刷会社に入稿してから、トラブルが発生しないようにするためにも、CMYKとRGBの特徴や、CMYKだけでは表現できない色、特色の用い方についてしっかりと把握しておくことが大切です。

大倉印刷は、2024年には文京区で創業40年となりました。

培った実績と経験で、短納期案件や少部数から多部数をこなしてきた豊富な実績がございます。

お客様の様々なニーズに応えるワンストップ生産体制にて、印刷、製本加工、納品・発送までの一貫生産

都内有数印刷機器の保有数です。

文京区に自社および自社工場を持つ利便性の良さをお客様のご要望に最大限活用させていただきたいと思っております。

大倉印刷だからこそ、できる形をご案内させていただきます。

CMYKはもちろん、その他印刷用語辞典に記載されてる内容、載っていないものでも、まだまだ更新中の用語辞典ですので、どんなことでもあらゆるご質問やご不明点に誠心誠意対応させていただきます。

お気軽にご相談お問い合わせください。

#CMYK #色料の三原色 #RGB #光の三原色 #特色 #大倉印刷 #印刷 #製本加工 #文京区印刷製本 #印刷会社 #製本会社 #用語集

大倉印刷では印刷、製本のお困り事に真摯に対応させて頂きます。

お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

Copyright © 大倉印刷株式会社 All Rights Reserved.