上製本とは、表紙が硬い厚紙で製本された丈夫な本のことです。

上製本は、「ハードカバー」とも呼ばれ、卒業アルバムや卒園アルバム、小説、美術書、学術書などによく用いられる製本方法です。

今回は、その魅力や特徴についても解説していきます。

上製本とは、ハードカバー製本とも呼ばれ、表紙が3㎜ほどの厚みのある硬くて丈夫な本のことです。一方で、一般的な無線綴じなどは並み製本と呼ばれます。

「記念誌や自分史、論文などを高級感のある冊子にしたい」という方や「大切な周年記念の社史を長期間しっかりと保管しておきたい」といった場合に用いられます。

上製本には、以下のような3つの魅力があります。

上製本の表紙は硬い上に厚みがあるため、長期間の使用でも形が崩れにくく傷みに強いという点が魅力です。

上製本の表紙のハードカバーには、オプション加工が豊富で、見た目が豪華で高級感のある冊子に製本することが可能です。

上製本はその丈夫さから、長期間保管しておきたい本や、使用頻度の高い本に用いられることが多い製本方法です。

繰り返しになりますが、上製本は丈夫で耐久性が高く、高級感のある本に仕上げることができることから、特別な場面で渡すものとして最適です。

上製本は、卒業アルバムや結婚式の写真集などのような、人生において特別なイベントの記念品として作成することで、長期間美しい状態で保管することが可能です。

これまで長年書き留めておいた詩集やエッセイ、小説やオリジナル作品集などを上製本で作成することによって、より一層特別な冊子として残すことができます。

上製本は、企業の社史や製品カタログなどというようなビジネスシーンでも活用できます。上製本で高級感をプラスすることにより、顧客やビジネスパートナーに対してさらなる信頼を勝ち取ることができるでしょう。

上製本のアルバムを作り、誕生日や記念品のプレゼントにして贈ることで、特別感があり喜ばれる贈り物となるでしょう。

長期間にわたって重ねてきた研究の論文や報告書などを上製本で作成することで、後世につないでいくために、保存性の高い冊子にすることができます。

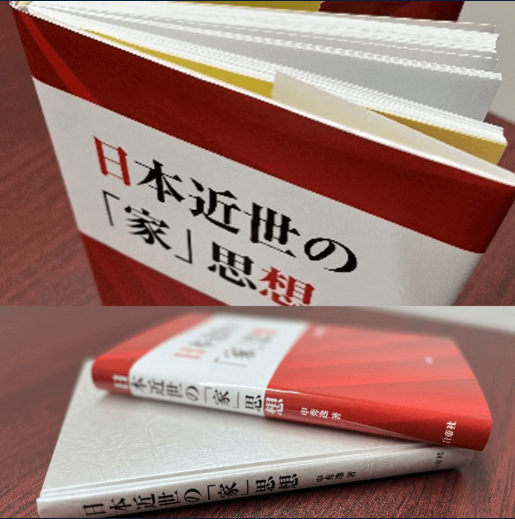

上製本は、中綴じ製本や無線綴じ製本よりも多くのパーツから作られています。ここでは、上製本の各パーツの名称やその役割についてご紹介します。

上製本の表紙は、ボール紙を芯にして布、紙、皮などでくるんだものです。数ミリの厚さがあることで、破れや折れ、また穴が開いたりしにくく強度が高いのが特長です。上製本の表紙は、デザインを印刷した紙を用いることもあれば、布や皮にタイトル箔押し加工で仕上げるケースもあります。

背とは、上製本の背表紙のことです。上製本の背には「丸背」と「角背」の2種類があります。「丸背」は、「角背」よりも複雑な形状であるため納期や費用が「角背」よりもかかる場合があります。

丸背と角背に関する詳しい内容は、「丸背(まるぜ)とは?」をご覧ください。

上製本にあるミゾは、硬い表紙を開きやすくするための役割を担っています。

上製本は、本文のサイズよりも表紙が少し大きくなります。本文より小口や天・地が数㎜ほど出ている部分のことをチリと呼びます。このチリがあることにより、本文が露出せず、汚れや傷みから防いでくれます。

小口や天・地に関する詳しい内容は、「小口(こぐち)とは?」をご覧ください。

見返しとは、本文と一緒に綴じて、表紙と裏表紙の裏側に貼る紙のことです。背と見返しによって、表紙と本文とがしっかりとつなぎ留められています。また、冊子の補強や装飾の役割も担っています。

遊び紙とは、表紙と本文の間に挟む印刷がされていない、装飾的な紙のことです。遊び紙には、色上質紙などのような色のついた紙が用いられることが多いです。遊び紙を挿入することにより、本を開いていきなり本文に入るのではないため、高級感を演出することができます。

遊び紙に関する詳しい内容は、「遊び紙(あそびがみ)とは?」をご覧ください。

花布とは、本文の背と背表紙の間に貼られている小さな布のことです。花布は、上下2カ所に貼られます。本文の補強にくわえて、つなぎ目を隠し装飾する役割を担っています。

平織の紐でできた、しおりのことです。

このほか、コート紙印刷したブックカバーをプラスしたり、表紙に箔押し加工を施すことでより一層豪華な本を作ることができます。

上製本の表紙は、本の顔となる重要なパーツです。どのような表紙にするかで、本のイメージが大きく異なります。以下の4タイプから作りたいイメージを膨らませてみましょう。

上製本の表紙をカラーで作りたいなら、カラー印刷+PP加工を施した用紙を、分厚いボール紙に貼り込む方法がおすすめです。汚れに強く、写真やイラストのある表紙での製本が可能です。PP加工は「グロスPP」「マットPP」から選べます。

PP加工に関する詳しい内容は、「PP加工とは?冊子製本の表紙に高級感をプラスして差をつけよう!」をご覧ください。

上製本に柔らかでなめらかな手触りが特徴の布クロスを用いることで、気品ある上質な仕上がりが実現できます。本のタイトルなどは、箔押し加工を施し、厚い板紙に貼り込みます。箔押し加工は「金」「銀」、「艶あり」「艶消し」から選ぶことができます。

レザークロスは、布に塗料を塗ることで皮に似た光沢のある雰囲気となります。高級感はさることながら耐久性や耐水性にも優れています。先述しました布クロスと同様に、「金」「銀」の箔押し加工を施すことにより、さらに特別感を与えることができます。

ビニールクロスは織物の柄がプリントされたビニール製のシートなので水や汚れに強いのが特徴です。また、柄の凹凸があることによりザラザラとした手触りとなり、和の雰囲気漂う仕上がりにすることができます。

上製本の綴じ方には主に3つの種類があります。

糸かがり綴じとは、ページ数の多い少ないにかかわらず綴じることが可能な製本方法で、開閉を頻繁に繰り返す上製本にはこの綴じ方が1番おすすめです。糸かがり綴じは、強度が高く、ページの脱落がしにくい製本方法と言えます。「上製本といえば糸かがり綴じ」というイメージが付いているほど、昔から使われている糸を使って綴じられています。ただし、製作日数とコストがかかることから早めに準備をする必要があります。

ミシン綴じは、ミシンを使用して糸で綴じる製本方法です。中綴じ製本のようにホッチキス留めや針金でなく糸で綴じ、綴じ部分で半分に折って表紙を取り付けています。したがって、ページ数が40ページまでという制限があるため、内容の多い本には向いていないというデメリットがあります。しかしながら、180度開くことができるため見開きでイラストや写真をしっかりと見せることが可能です。

PUR製本は、強力な接着剤で背を固めるため通常の無線綴じよりも丈夫で劣化しにくい本を作ることができます。ページ数の多い冊子にも対応可能で、用紙の厚みにもよりますが、綴じた状態で60㎜ほどの上製本が作成できます。ただし、製本が壊れやすくなるという理由から本文の用紙には厚いものはおすすめできません。上質紙で70㎏以下の用紙が向いているでしょう。

PUR製本に関する詳しい内容は、「PUR製本とは?無線綴じとの違いやメリットについてもご紹介!」をご覧ください。

上製本の作成可能なサイズは、基本的にはA4、B5、A5、B6といった定型サイズです。このほか、横型や正方形といった変形サイズに関しまして大倉印刷では要相談となっております。変形サイズが作りたいという方は、お気軽にお問合せくださいませ!

印刷データを作る際は、さまざまなソフトを使って作成していた場合でも、入稿時にPDF形式に保存したデータを送付することにより「文字化け」や「レイアウトの崩れ」などが起こりにくくなります。

「印刷+PP加工」の表紙を選択することで、写真やイラストといったカラー印刷での表現が可能となります。また、「布クロス」、「レザークロス」、「ビニールクロス」であれば、文字を入れる場合には箔押し加工となります。

☑「糸かがり綴じ」は強度があるため、「頻繁に開閉する」「ページ数が多い」という場合にはおすすめです。

☑「ミシン綴じ」は、40ページ以下のページ数が少ない冊子限定です。ページが抜け落ちる心配がなく、180度本が開くので絵本や写真集におすすめです。

☑「PUR製本」は、強力な接着剤を使って背を固めます。ページ数が多い製本にも対応可能です。

見返しは表紙の内側に貼る紙のことでしたね。冊子の補強や装飾の役割があり、色上質紙を用いることで大きく見た目が変わります。

束見本とは、製本時と同様の仕様・製本機で製作された「製本サンプル」のことです。本の重さや厚さ、背幅などを確認するために作られます。

束見本に関する詳しい内容は、「束見本(つかみほん)とは?」をご覧ください。

以上のチェックが終了し、修正や変更点がない場合には本印刷となります。

上製本にブックケースを作成することによって、よりきれいな状態で長期間保存することが可能です。

ケースのサイズは、「ケースを持って下を向けて、軽く2~3度振って本が出てくる」のが良いと言われています。つまり、ゆるすぎても、きつすぎても良くないため、見本を作って確認しておくのがおすすめです。無地のブックケースはもちろんのこと、上製本のブックケースにも箔押し加工で文字を入れたり、印刷したものを貼り付けることも可能です。

今回は、上製本についてご紹介してきましたがいかがでしょうか。

上製本は、ハードカバーとも呼ばれ、卒業アルバムや卒園アルバム、学術書、自分史などさまざまな本で活用される製本方法です。

あなたの大切な1冊を、上製本で魅力的に、上品に演出し、長きにわたって愛されるものにしてみませんか?

大倉印刷でも、上製本のご依頼を承っております。お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。経験豊富なスタッフ一同、心をこめてご対応させていただきます。

大倉印刷は、2024年には文京区で創業40年となりました。

培った実績と経験で、短納期案件や少部数から多部数をこなしてきた豊富な実績がございます。

お客様の様々なニーズに応えるワンストップ生産体制にて、印刷、製本加工、納品・発送までの一貫生産

都内有数印刷機器の保有数です。

文京区に自社および自社工場を持つ利便性の良さをお客様のご要望に最大限活用させていただきたいと思っております。

上製本のことはもちろん大倉印刷だからこそ、できる形をご案内いたします。どんなことでも、お気軽にご相談お問い合わせください。

#上製本 #上製本ハードカバー #上製本の魅力 #上製本の特徴 #大倉印刷 #印刷 #製本加工 #文京区印刷製本 #印刷会社 #製本会社