「ノンブル」とは、本や冊子にあるページ番号を指す言葉です。

ノンブルは、本や冊子のページ端に記載されています。

記載することによって、全体のページ数が一目で理解でき、読書の利便性を高めるガイド役を担っています。

今回は、その役割や冊子を製作する際につける一般的なルールなども解説します。

ノンブルとは、本や冊子にあるページ番号を指す言葉です。

ノンブルという言葉の語源は、フランス語の「nombre」に由来しており、本や冊子のページ端に記載され、出版や印刷、DTPでしばしば活用されています。

一般的に、印刷物の種類を問わず、「10」や「P.10」などと記載されることがほとんどです。Wordにおいては「ページ番号」で設定することができます。

ノンブルの一番重要な役割は、一言でいうと本や冊子を読む際の「ガイド」です。

例えば、現在読み進めている本にページ番号が記載されていない場合、どうなるでしょうか。次に読み始める際に、自分がどこまで読んだかわからなくなってしまいます。また、学校等で授業をする際にも、「◯ページを開いてください」という指示が出せず、先生も困ってしまうことでしょう。

ノンブルが記載されていれば、全体のページ数が一目でわかり、目次の見出しと本文の箇所を照らし合わせることが可能になります。

また、本や冊子を作成する場合、ノンブルは発注時のページ数間違いや製本時の落丁、ページの入れ替えミスをなくすという意味で、印刷会社にとっても大変役に立ちます。

このように、ノンブルは読書の利便性を高めるガイド役としても、印刷する際のミスを防ぐためにも大変重要な役割を担っているのです。

印刷会社において、ノンブルの認識は「ノンブルの表示≠ページ数」。つまり、ノンブルはページ数とイコールではありません。

一般的に本を読む場合であれば、「ノンブルの表示=ページ数」と捉えても問題はありません。しかしながら、出版業界に携わっている方や冊子製作を考えている場合には、そうはいきません。

というのも、仮に「ノンブルの表示=ページ数」という概念を持っていた場合、表紙もページ数として数えるなら、表紙の次のページは必ず「2ページ目」になってしまいます。

にもかかわらず、実際は本文のどのページからノンブルをスタートさせるかどうかの決まりはありません。そのため、「ノンブルの表示≠ページ数」という認識を持つことが必要です。

また、印刷会社に本や冊子の製本を依頼する場合にも、「ノンブルの表示≠ページ数」という認識が必要になります。

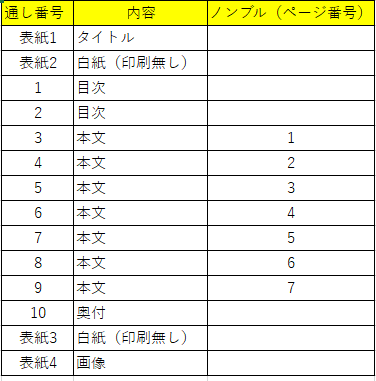

本を読む人は、ノンブルを参考にしてページを判断しますが、印刷会社においては基本的にノンブルではなく、表紙まわりの4ページを除いた本文の総ページ数である、通し番号でページ順を判断します。

ノンブルは、冊子の構成や読む人がわかりやすいようにと作り手の感覚がで設定されることから、さまざまなパターンが存在しています。

印刷会社に冊子印刷を依頼する場合、本文の総ページ数を指定する必要があります。

ここで、変則的にノンブルを入れた場合、ノンブルの最終ページ番号と総ページ数が合致しない場合があります。

例えば、扉や目次を含めて、次ページの本文からノンブルを「1」とした場合の冊子は、扉+目次+本文のすべての合計ページ数を「本文総ページ数」として印刷会社に指定します。

そのため、ノンブルではなく、本文の通し番号で総ページ数を数えるようにしましょう。

台割表(だいわりひょう)とは、冊子全体の仕様や内容、ページ数などを一覧にした表のことです。

注文ミスを防ぎ、印刷会社に正しい情報を伝えるために役に立ちます。

ノンブルを本や冊子につける際は、「表紙側のページの表側が奇数ノンブル、裏側は偶数ノンブル」にするやり方が一般的です。

具体的に、左綴じの冊子の場合には、表紙側の位置にあたる見開きで右側のページには奇数ノンブルを、そしてその裏側に当たる左側のページには偶数ノンブルをつけます。

また、右綴じの冊子の場合には、それとは逆に見開きの左側のページには奇数ノンブルを、右側のページには偶数ノンブルがくることになります。

さらに、制作者側の意図で一部のページはノンブルを見せないケースもあります。この場合のノンブルのことを「隠しノンブル」といいます。

ノンブルをつける際の一般的なルールについてお話しました。

そもそも本文の何ページ目からノンブルを入れなければならないなどの決まり事はありません。冊子の構成や制作者の意図や好み、発行体のルールなどによりノンブルの設定はさまざまです。

ただし、変則的なノンブルのつけ方で入稿データを作成した場合、印刷会社とページの数え方の認識の相違が出てしまうこともあります。その場合、修正が必要な際のやり取りがスムーズに進まなくなってしまい、その結果納期が遅れてしまう恐れもあります。

そのため ここでは、依頼する印刷会社とトラブルにならず、一般的な出版物でも採用されているノンブルのつけ方・開始ページの決定方法についてご紹介します。

ノンブルの設定で、最もわかりやすいのは本文1ページ目をページ番号「1」とする方法です。つまり左綴じの冊子であれば、表紙を開いた右側の本文1ページ目が、ページ番号「1」となる設定です。

この場合、最終ページのページ番号が本文の総ページ数と合致するため、印刷会社に依頼する際の指定や入稿の際の確認もスムーズに行えるでしょう。

本文に入る前に、章ページなどの扉がくる場合、扉ページにはノンブルはつけず、本文が始まるページからノンブルを記載するというケースもあります。

表紙の後に、あいさつ文や謝辞などの扉、目次ページがくる場合は、その後に始まる部分から通し番号でノンブルをつけたり、本文が始まるページにノンブルつける場合があります。

表紙にノンブルをつける場合、表紙の裏面から内容が始まることから表紙の裏面も本文の一部として捉えて、1ページ目のノンブルをここにつけることもあります。

ノンブルを配置する位置やデザインには決まったルールはありません。制作者が冊子のデザインや内容を鑑みて自由に位置を決めることが可能です。

ただし、印刷製本をする際のことをしっかりと考慮していない場合、冊子が完成した際、配置したはずのノンブルが見えづらかったり、正しく記載されないというケースもあり得ます。そのため、次の3つのポイントを押さえてデザインすると良いでしょう。

ノンブルのフォントや文字色は、本文と区別して見やすくするという目的から、本文よりも淡い色、また本文とは異なるフォントで設定すると良いでしょう。

また、ノンブルは本文の文章に近づけないようにしたり、罫線やワンポイントなどを使ってさりげなく装飾を加えることで、見やすさを高めることもできます。

ノンブルのフォントや文字色の変更の仕方は以下の通りです。

ノンブルの配置の仕方で、最も一般的なパターンは、ページの下部の端につける方法でしょう。

左ページであれば左下の端に、右ページであれば右下の端にノンブルを配置します。先ほどもお伝えしましたが、製本した際にノンブルが隠れてしまわないように仕上がり位置から5mm以上内側に配置するようにしましょう。

このパターンであれば、本文の邪魔にならず、読み進めた際にノンブルが視界に入るため、わかりやすいのが特徴です。

ページの端でも、冊子ページの上端にノンブルをつける方法もあります。

ページの上部端には、一般的に小のタイトルである「柱」などを入れますが、この「柱」と一緒にノンブルをつけるパターンです。

冊子ページの中央にノンブルを入れるパターンもあります。ノンブルを付けるパターンもあります。

ページの上部か下部の中央にノンブルをつけることで、端に配置した場合と比べて、ページ数の増減にも左右されないのが特徴と言えます。

このパターンは、冊子の作成時にページ数が決まっていないというケースや、制作途中でのページ位置の変更が必要になった際にも対応できる便利な配置方法でしょう。

冊子の見開きに関わらず、ノンブルが左側または右側どちらか片側に揃うパターンです。このケースは、もともと製本することを想定していないときによく見られます。

片側だけにノンブルをつけていた原稿を、そのまま製本するとこういった配置になります。配置する際は、製本される際にノンブルが切れたり隠れてしまわないよう注意が必要です。

ノド側にノンブルがくる場合には、先ほどもお伝えしましたが、ノドから10mm以上離して配置してください。ノドから10mm以内の距離に配置した場合、製本後にノンブルが見えなくなる可能性があります。

見開き2ページ分のノンブルを、片方のページだけに「2-3」などのようにまとめて配置する方法です。これは、写真やイラスト、図版などを見開きで表現したい場合のデザインとして採用されることが多いです。

こだわりの冊子を作りたい方は、このノンブルの配置を試してみるのも一つの手でしょう。

先ほど少し触れた、「隠しノンブル」ですが、読者にはノンブルとして見せなくても、冊子のページ数には含める必要があります。

隠しノンブルのページ部分を単体で入稿してしまうとページ順がわからないため、印刷会社にデータを入稿する際には、ページ順番がわかるようにする必要があります。その際、台割を添付したり、ファイル名を工夫すると良いでしょう。

①Wordのメニュータブから「挿入」を選択し、「ページ番号」のアイコンをクリックします。

②〔ページの上部(ヘッダー)〕、〔ページの下部(フッター)〕、〔ページの余白(文書の左右)〕など、ノンブルをどこに配置したいかを選択します。

③次に〔左寄せ〕、〔右寄せ〕、〔真ん中〕などのように詳細な配置の一覧画面の中から、希望の配置をクリックするとWordの文書にノンブルが表記されます。

また、表示形式も選択することが可能で、「単一ページ」では「1」、「X/Yページ」では「4/8P」といったように、用途にあわせたノンブルをつけることができます。

表紙にはノンブルをつけずに、本文から入れたい場合、途中のページからノンブルをつける方法もあります。

①Wordで、ノンブルの1ページ目としたいページを開きます。

②「レイアウト」から「区切り」→「現在の位置から開始」を選択します。

③「挿入」から「ページ番号」→「ページ番号の書式設定」を選択します。

④「連続番号」の欄で「開始番号」を「1」に変更し、OKをクリックしたら完了です。

次ページ以降にも連番のノンブルがつきます。

InDesignやIllustratorの場合、ノンブルの位置やデザインを自由に設定することが可能です。

ノンブルを少し大きめに入れてみたり、小口の真ん中付近に配置したり、個性的なノンブルがつけられます。

ノンブルは、「〇〇ページを開いてください」などと伝える際に必要になる冊子には必須と言えます。

このほか、目次がありページ数が多い冊子や本にもノンブルをつけましょう。

・小説

・文集

・自叙伝

・記念誌

etc.

ノンブルは、さまざまな読み物につけられていますが、以下のような冊子にはノンブルがついていないほうが多いでしょう。

ノンブルがついていない冊子を印刷会社に依頼する際には、ページ数とページの順番がわかるようにして入稿する必要があります。

その方法は、以下の3通りです。

・ファイル名にページ数の通し番号を入れる

・依頼する際に、本文の総ページ数を通し番号で数え、正確に指定する

・隠しノンブルをつける

指定にミスがあったり、印刷会社との認識の違いにより再入稿が必要になった場合、乱丁や落丁、納期延期などが発生する恐れもあります。正確なページ管理でノンブルを設定するようにしましょう。

今回は、ノンブルについて詳しく解説してきましたがいかがでしょうか。

ノンブルは、読者に対しては本文の順序をわかりやすくするためにつけるものです。

また、印刷会社に依頼する際には、ノンブルも大切ですが、本文全体のページ順を示す「通し番号」がより重要になります。

そのため、印刷会社にデータを入稿する際には、ノンブルと通し番号を混同して指示をしないように注意しておきましょう。

大倉印刷は、2024年には文京区で創業40年となりました。

培った実績と経験で、短納期案件や少部数から多部数をこなしてきた豊富な実績がございます。

お客様の様々なニーズに応えるワンストップ生産体制にて、印刷、製本加工、納品・発送までの一貫生産

都内有数印刷機器の保有数です。

文京区に自社および自社工場を持つ利便性の良さをお客様のご要望に最大限活用させていただきたいと思っております。

ノンブルのことはもちろん大倉印刷だからこそ、できる形をご案内いたします。どんなことでも、お気軽にご相談お問い合わせください。

#ノンブル #ノンブル役割 #通し番号 #印刷会社におけるノンブル #大倉印刷 #印刷 #製本加工 #文京区印刷製本 #印刷会社 #製本会社